Капарова Балгын Орынбасаровна-учитель математики школа-гимназии №83

Активное обучение. Кейс –стади.

Актуальность

темы и постановка проблемы

исследования.

Перед отечественной высшей школой стоят сложнейшие задачи, которые

невозможно решить без качественных изменений подготовки

специалистов. Эти изменения, прежде всего, связаны с поиском

эффективных форм и методов обучения, позволяющих осуществлять

переход от объяснительно-иллюстративного к активному типу обучения,

основанному на поисково-творческой деятельности студентов. В этой

связи особое значение приобретают методы активного обучения и

адекватное их применение в образовательном процессе

современного вуза.

Проблема методов обучения всегда представляла интерес для педагогической науки и практики. К настоящему времени в педагогике накоплен определенный объем теоретических сведений, касающихся сущности понятия «методы обучения», классификации методов, их места в целостном педагогическом процессе, взаимосвязи методов с содержанием и организационными формами обучения.

В то же время

проблема комплексного использования методов активного обучения как

условия эффективной педагогической подготовки

студентов магистратуры остается недостаточно

исследованной. Так, до конца не осмыслена структурно-логическая

конструкция и функциональная направленность методов

активного обучения; не определены теоретические основы комплексного

их использования в подготовке магистров

как будущих преподавателей. Требует разработки и

теоретического обоснования технология выделения наиболее

эффективных методов активного обучения в организации учебной

деятельности студентов. Нуждается в экспериментальной проверке

влияние различных методов активного обучения на конечные результаты

педагогической подготовки студентов в магистратуре.

Анализ научной литературы и педагогической практики, изучение

требований социума к профессиональной подготовке

современных вузовских преподавателей свидетельствует о

накопившихся противоречиях между:

- возрастающими требованиями социума к личности современного вузовского педагога и сохраняющимся несовершенством его подготовки;

- экспоненциальным ростом научной информации и ограниченными временными возможностями студентов по их освоению;

- необходимостью усиления активности личности обучающегося в учебном процессе и реальным ее проявлением в обучении;

- необходимостью совершенствования вузовских форм и методов обучения и неготовностью многих вузовских преподавателей к применению методов активизации познавательной деятельности студентов;

- существующими традициями педагогической подготовки студентов в вузе и отсутствием модели комплексного использования методов активного обучения в такой подготовке студентов магистратуры и др.

Поиск путей преодоления названных противоречий, а также пробелы в научно-теоретической разработанности ряда вопросов, связанных с педагогической подготовкой студентов магистратуры, обусловили выбор темы исследования и определили его проблему: какова целесообразность комплексного использования методов активного обучения как ведущего условия эффективной педагогической подготовки студентов.

Решение данной проблемы составило цель исследования данной работы.

Объект исследования: методики активного обучения на примере case-study.

Предмет исследования: комплексное использование методов активного обучения как условие эффективной педагогической подготовки студентов.

Опорной

гипотезой будет следующее предположение:

комплексное использование методов активного обучения может стать

условием эффективной педагогической подготовки студента,

если:

- раскрыто содержание научных представлений о методах обучения и их соотношении с другими дидактическими категориями - «активность личности», «активизация обучения», «учебная деятельность», «педагогическая подготовка»;

- определена сущность методов активного обучения, а именно, технологии кейс-стади, установлены, конкретизированы и систематизированы их функции;

- выделены особенности организации процесса педагогической подготовки студентов на основе использования методов активного обучения (кейс-стади);

- установлены критерии и показатели эффективности комплексного использования методов активного обучения в педагогической подготовке студентов магистратуры.

Задачи исследования:

1. Раскрыть содержание научных представлений о методах обучения, установить их соотношение с другими дидактическими категориями - «активность личности», «активизация обучения», «учебная деятельность», «педагогическая подготовка».

2. Определить сущность методов активного обучения, метода кейс-стади, выделить, конкретизировать и систематизировать их функции в системе вузовской подготовки специалиста.

3. Выделить особенности организации процесса педагогической подготовки студентов на основе комплексного использования методов активного обучения.

Методологическую основу исследования

составили ведущие идеи философских учений о всеобщей связи и

взаимообусловленности явлений окружающей действительности; ведущей

роли деятельности в развитии личности; общенаучные принципы

объективности, детерминизма, комплексности; принцип взаимосвязи

теории и практики; теоретические положения о соотношении

стихийности и управляемости.

Кейс-стади – это один из методов ситуационного обучения. Что же

такое ситуационное обучение?

Сама технология анализа ситуаций для активного обучения в 1930-е

гг. в Гарвардской школе бизнеса (школа делового администрирования

Гарвардского университета, г. Бостон, США). Эта технология может

использоваться и самостоятельно, и как часть традиционных методов

обучения или деловых игр и

тренингов.

Специфика данной технологии заключается в том, что при проведении

занятия в виде ситуационного упражнения можно достичь

прогнозируемых результатов. Однако это удается, лишь осуществляя

взаимодействие с другими участниками, выполняя комплексные

взаимосвязанные, дополняющие вычисления, выслушивая различные точки

зрения и подходы и аргументируя собственную позицию. Именно работа

в группе по анализу ситуации позволяет обучаемым усвоить знания и

приобрести навыки и умения практически решать сложные задачи,

рассматривать разнообразные возможности и подходы к решению проблем

и адаптироваться к разным типам людей, участвующих в принятии

решений.

Включение обучаемых в активную деятельность позволяет развить

практические компетентности базовые умения, навыки и готовность к

действию.

Цели технологии анализа

ситуаций:

-

развитие навыков анализа и критического

мышления;

-

соединение теории и

практики;

-

представление примеров принимаемых решений и их

последствий;

-

демонстрация различных позиций и точек

зрения;

-

формирование навыков оценки альтернативных вариантов в условиях

неопределенности.

Помимо этих целей при применении анализа ситуаций формируются

следующие

метакомпетентности:

-

отрабатываются коммуникативные навыки: точно выражать свои мысли;

уметь слушать других; аргументированно высказывать точку зрения;

подбирать контраргументацию и

пр.;

-

развиваются презентационные умения и навыки по представлению

информации;

-

вырабатывается уверенность в себе и в своих

силах;

-

формируются устойчивые навыки рационального поведения в условиях

неполной информации при решении комплексных

проблем;

-

формируются интерактивные умения, позволяющие эффективно

взаимодействовать с партнерами и принимать коллективные

решения;

-

приобретаются экспертные умения и навыки, необходимые для оценки

деятельности персонала;

-

осуществляются самооценка и на ее основе самокоррекция

индивидуального стиля общения и

поведения;

-

осваиваются партнерские отношения и приобретаются навыки

сотрудничества;

-

учатся учиться — самостоятельно отыскивать необходимые знания для

решения ситуационной проблемы, усваивать алгоритмы управленческих

решений;

-

изменяется мотивация к обучению — студенты лучше посещают такого

рода занятия и, как правило, проявляют активность, немотивированную

включенность в деятельность и повышенный интерес к

ней.

Кроме того, в процессе работы над ситуациями у обучаемых

формируется конкурентоспособность, развивается персональная и

коллективная ответственность, шлифуются личные ценности и

установки, приобретаются навыки управления репутацией и

формирования позитивного

имиджа.

При активном ситуационном обучении

участникам анализа предъявляются факты, события, связанные с

некоторой ситуацией по ее состоянию на определенный момент времени

в конкретной социально-экономической системе.

Задача обучаемых — принять рациональное решение, действуя сначала

индивидуально, а затем в рамках коллективного обсуждения возможных

решений, т.е. в процессе интерактивного взаимодействия.

В учебной ситуационной задаче могут содержаться различные

предпосылки для анализа:

- оптимальное решение уже имеется у преподавателя,

участникам анализа остается самим найти его и обосновать, показать,

каким образом они его нашли (например, при расчетах) и как его

реализовать;

- обучаемый должен проанализировать готовый вариант

решения (ответа), предложенный автором-разработчиком ситуационной

задачи;

- предлагается несколько вариантов правомерных

решений;

- имеется многоальтернативное решение.

Преподаватель, ведущий занятие, ставит перед

обучаемыми разнообразные вопросы, которые позволяют выявить

специфические признаки проблемы, ее истоки, причинно-следственные

связи и свойства, развивают способность рассматривать проблему с

различных сторон и точек зрения и в разных аспектах:

управленческом, психологическом, юридическом, нравственном.

Решение задачи — специфическое достижение разума,

разум же — особый дар, которым наделен человек. Уже давно замечено,

что если проблема сформулирована, то она уже наполовину решена. Чем

внимательнее осуществлен анализ ситуации, тем успешнее будет

синтез. В соответствии с этим постулатом рассматриваемая технология

делает акцент на четкое фокусирование проблемы, на умение задать

все необходимые вопросы типа: «Почему?»

Ситуации бывают конкретные и базовые.

Конкретные ситуации возникают во всех сферах

формального и неформального взаимодействия. Под конкретной

ситуацией понимается реальное событие, происшедшее под влиянием

некоторых факторов (событий), частично известных и частично

неизвестных. В литературе под конкретной ситуацией иногда

понимается событие, явление, вступающее в конфликт с окружающей

средой: людьми, органами власти, экологией и т.п. Две конкретные

ситуации могут быть идентичными, подобными и полезными с точки

зрения возможности заимствования решений.

Базовой ситуацией называется обобщенное описание

совокупности подобных конкретных ситуаций, которые можно отнести к

одному классу.

В обучающей практике используются разнообразные виды

ситуаций.

Стандартная ситуация — в определенной мере типична,

часто повторяется при одних и тех же обстоятельствах; имеет одни и

те же источники, причины; может носить как отрицательный, так и

положительный характер.

Критическая ситуация — нетипична, как правило,

неожиданна, т.е. застигает врасплох, разрушает первоначальные

расчеты, планы; грозит нарушить установленные нормы, режимы,

системы правил, ценностей; может наносить материальный и моральный

ущерб, быть вредной для здоровья, экологии; требует немедленного и

радикального вмешательства, пересмотра критериев, положений,

нормативов.

Экстремальная ситуация (или чрезвычайное происшествие)

— уникальна, не имеет в прошлом аналогов; приводит к негативным, а

порой и разрушительным изменениям каких-либо объектов, процессов,

взглядов, отношений; влечет за собой материальные, физические и

нравственные потери; требует привлечения незапланированных и

непредусмотренных материальных и человеческих ресурсов; побуждает к

радикальным действиям, нетрадиционным решениям, обращению за

помощью, например: землетрясение, пожар, наводнение, буран,

извержение вулкана, сход лавины.

По характеру освещения, подачи материала могут быть

использованы ситуации-иллюстрации, ситуации-оценки и

ситуации-упражнения.

Ситуация-иллюстрация — это пример из практики (как

позитивный, так и негативный) и способ решения ситуации.

Ситуация-оценка представляет собой описание ситуации и возможное

решение в готовом виде: требуется только оценить, насколько оно

правомерно и эффективно. Ситуация-упражнение состоит в том, что

конкретный эпизод управленческой или социально-психологической

деятельности препарирован таким образом, чтобы его решение

требовало каких-либо стандартных действий, например: расчета

нормативов, заполнения таблиц, использования юридических документов

и т.д.

В литературе ситуации различают также и по другим

признакам: по степени обобщенности или по степени новизны

(известные, неизвестные (новые), стандартные и модифицируемые), по

частоте встречаемости и степени сложности поиска их решений

(проблемные и тривиальные) и др. Вместе с тем практика

свидетельствует, что вычленить ситуацию в чистом виде порой

невозможно. В любой из них могут присутствовать и некоторые

элементы ситуаций других типов. Вид применяемых в учебном процессе

ситуаций в каждом конкретном случае будет зависеть от специфики

изучаемого курса, контингента обучаемых, поставленной учебной цели,

учебного времени и опыта обучаемых.

Метод ситуационного анализа при умелом его

использовании и применении позволяет оптимально решить одновременно

три педагогические задачи:

1) подчинить учебный процесс управляющему воздействию

преподавателя;

2) обеспечить включение слушателей в активную учебную

работу — как подготовленных обучаемых, так и новичков;

3) наладить обратную связь, установить постоянный

контроль за качеством обучения и процессом усвоения знаний.

Для эффективного использования этой технологии

преподаватель должен заранее подготовить вопросы, которые он будет

задавать обучаемым в ходе анализа ситуации, а также перечень

основных направлений поиска решения.

Самый распространенный метод ситуационного

анализа — традиционный анализ конкретных ситуаций

(АКС).

Согласно Гарвардской технологии, это глубокое и детальное

исследование реальной или имитированной ситуации. Как писал

ЧжуанЦзы, «истина должна быть пережита, а не преподана».

Ситуация, как уже отмечалось, — это совокупность

взаимосвязанных факторов и явлений, характеризующая определенный

этап, период или событие практики и требующая от обучаемого

соответствующих оценок, решений, действий.

При работе с методом АКС формируются следующие

компетентности:

- развитие аналитического мышления, привитие

практических навыков работы с информацией — вычленение,

структурирование и ранжирование по значимости проблем;

- продвижение и развитие управленческой концепции,

выработка управленческих решений;

- освоение современных технологий принятия решений,

стимулирование инноваций, повышение мотивации на изучение

теории;

- расширение коммуникативной компетентности,

формирование способности выбора оптимальных вариантов эффективного

взаимодействия;

- разрушение стереотипов мышления, освобождение от

«рудиментов» авторитарного опыта;

- демократизация процесса обучения.

Анализ конкретных ситуаций, как правило, связан с

творческим подходом к разрешению практической ситуации. Задача

преподавателя — помочь найти и принять эффективное решение, исходя

из сложности анализируемой ситуации и имеющегося времени для ее

разрешения. Разновидностями метода АКС являются методы

ситуационного упражнения (или задачи), метод ситуационного анализа

(кейс-стади) и метод «инцидента».

Метод ситуационных

упражнений:

обучаемому предлагается текст с подробным

описанием сложившейся в организации ситуации или задача, требующая

решения, иногда в тексте описываются осуществленные менеджером

действия и требуется проанализировать их правомерность. Но чаще

всего обучаемый должен осуществить какие-либо процедуры, связанные

с аналитической деятельностью: систематизировать проблемы,

ранжировать их, произвести расчеты, осуществить сравнительные

действия и т.д. — и только затем принимать решение. Целями

применения СУ являются усвоение знаний и приобретение

профессиональных навыков и умений на основе деятельности в

условиях, приближенных к реальной практике.

В основе ситуационного упражнения также лежит

конкретная ситуация. Однако материал в ней подкреплен результатами

специальных исследований, формами статистической отчетности и

другой информацией. Кроме того, описание ситуации может содержать

факторы, которые на первый взгляд не имеют прямого отношения к

решению, но именно из них требуется выделить самые важные,

приоритетные для принятия решений.

Для СУ не является обязательным или непременным

наличие четко сформулированного вопроса. Поэтому наиболее трудным

этапом в решении СУ является определение главной задачи. СЗ может

не иметь однозначного решения. Ситуация, лежащая в основе задачи,

может предполагать множество решений, более или менее близких к

оптимальному. Многообразие вариантов возможных решений, принятых

обучаемыми, используется в дискуссии для анализа и оценки различных

подходов к решению. Встречаются СЗ, у которых вообще нет решения,

снимающего проблему, тогда решением считается установление

противоречий, определение направленности необходимых действий в

сложившейся обстановке.

Признаки ситуационной задачи, отличающей ее от

конкретной ситуации:

- более четкая постановка задачи как с качественной,

так и с количественной точки зрения, анализ реальных данных

конкретной организации при недостатке исходной информации для

имитации вероятностного характера деятельности;

- необходимость выполнить расчеты — экономические,

математические, технические и др.;

- представление результата решения в виде

количественных показателей, графиков, формул, графически

изображенных структур;

- многовариантность возможных решений.

При использовании метода ситуационных упражнений

больше внимания уделяется индивидуальному подходу к проблеме и ее

решению, чем групповому. Поэтому данный метод чаще используется при

освоении экономических, юридических, маркетинговых аспектов

менеджмента в рамках семинара или практического

занятия.

Другая

разновидность метода ситуационного анализа

— метод

ситуационного обучения

(кейс-стади) —

конструирование дизайнов единичных и множественных случаев.

В отличие от учебных задач в подобных ситуациях

отсутствует четко выраженный набор исходных данных, которые

необходимо использовать для получения единственно правильного

решения. Также в структуре кейс-стади отсутствует ряд вопросов, на

которые необходимо давать ответы. Вместо этого обучаемому следует

целиком осмыслить ситуацию, изложенную в кейсе, самому выявить

проблему и вопросы, требующие решения.

Метод используется для логического продолжения

лекционных занятий или даже «вкрапления» в них, поэтому ситуации

всегда находятся в рамках конкретной темы. Междисциплинарный

характер кейс-стади позволяет широко использовать эту технологию,

формируя у обучаемых самостоятельность и инициативность, умение

ориентироваться в широком круге вопросов, связанных с

профессиональной деятельностью.

Метод кейс-стади (кейс-метод, case-study) наиболее

широко используется в обучении экономике и бизнес-наукам за

рубежом. В современном образовании он впервые был применен в

Гарвардской бизнес-школе. В 1910 г. доктор Коуиленд стал применять

в дополнение к лекциям и семинарам новые технологии обучения,

предполагающие проведение обсуждений со студентами реальных

управленческих ситуаций. В учебные аудитории приглашались

руководители фирм и организаций, которые делились со студентами

некоторыми внутрифирменными проблемами, анализировали их,

разрабатывали рекомендации относительно их решения. В 1921 г. был

опубликован первый сборник кейсов по менеджменту. Декан Гарвардской

школы Уоллес Б.Донхэм, адвокат, обученный по кейс- методу, на себе

ощутивший его пользу и осознавший важность использования данного

метода в процессе обучения будущих менеджеров, предложил перевести

всю систему обучения в Гарвардской школе бизнеса на кейс-метод. В

настоящее время Гарвардская школа бизнеса сохраняет приоритетное

значение casestudies в обучении бизнесу, выделяя почти 90 %

учебного времени на разбор конкретных кейсов. С течением времени

кейс-метод стал использоваться в учебных бизнес-программах не

только США, но и других стран.

Интерес к этой технологии в российской системе

образования возник лишь в конце XX столетия, хотя метод разработан

еще в 1920-е гг. На конференции преподавателей экономических

дисциплин в совпартшколах, состоявшейся в 1926 г., рассматривались

вопросы применения в обучении различных методов и методик обучения,

в том числе метода проектов или метода казусов. В основе ситуации

лежит прецедент, или случай (case), специально разрабатываемый по

определенным правилам на основе фактического материала с целью

последующего разбора на учебных занятиях. По мнению одного из

участников конференции, очевидные преимущества данного метода

состоят в том, что работа над ситуацией вызывает сильную,

напряженную целевую устремленность, творческий стимул, материал не

нагромождается в беспорядке, а укладывается слоями в известной

последовательности, постоянно приобщая обучаемого к

самостоятельному и сознательному разрешению поставленной

задачи.

Метод кейс-стади относится к интенсивным технологиям

активного обучения, он является интерактивным, ориентированным на

сотрудничество и деловое партнерство, так как работа происходит в

группах. Его можно рассматривать как синергическую технологию, суть

которой заключается в подготовке процедур погружения группы в

ситуацию, в формировании эффектов умножения знания.

Метод кейс-стади имеет следующие признаки:

1) наличие модели социально-экономической системы,

состояние которой рассматривается в некоторый дискретный момент

времени, использование фактических организационных проблем;

2) возможное участие максимального количества людей в

их изучении, выяснении иных точек зрения, сравнении различных

взглядов и принятии коллективных решений;

3) минимальная степень зависимости обучаемых друг от

друга, наличие у каждого права на правильные и неправильные ответы,

взаимный обмен информацией;

4) многоальтернативность решений, принципиальное

отсутствие единственного решения;

5) наличие системы группового оценивания

деятельности;

6) организатор занятия проводит обучаемых через все

этапы сценария и исполняет функции эксперта, катализатора учебного

процесса и тренера.

В учебном процессе чаще всего используются следующие

разновидности ситуации:

-

известная — для ее разрешения имеются конкретные образцы; в этом случае метод разрешения ситуации стандартный;

-

подобная — в этом случае ее необходимо сравнить с другими подобными ситуациями, не всегда аналогичными, но в то же время имеющими единую основу, которую можно видоизменять, приблизив ее к рассматриваемой ситуации;

-

неизвестная или случайная ситуация, которая не встречалась в практической деятельности, и ее нельзя сравнить с каким-либо образцом даже с помощью определенной модификации, следовательно, необходимо найти новый, нетривиальный метод ее решения.

Метод

кейс-стади основан на следующих положениях.

1. Метод предназначен для обучения дисциплинам, истина в которых

плюралистична, т.е. нет однозначною ответа на поставленный вопрос.

При этом задачи преподавателя — активизировать обучаемых на поиск

различных истин и подходов и помочь им сориентироваться в

проблемном поле.

2. Акцент в обучения переносится с овладения готовым знанием на его

выработку, на сотворчество обучаемого и преподавателя. Отсюда

принципиальное отличие данного метода от традиционных методик —

демократия в процессе получения знания, т. е. равноправие всех со

всеми и с преподавателем в процессе обсуждения проблемы.

3. Результатами применения кейс-стади помимо знаний

являются навыки профессиональной деятельности, а также развитие

системы ценностей, профессиональных позиций, жизненных установок,

своеобразного мироощущения и

миропреобразования.

В методе

кейс-стадиглавным

действующим лицом является

обучаемый.

Участники занятия оказываются вовлеченными в обсуждение реальной

ситуации и поэтому проявляют активную

позицию. Цель

методики кейс-стади

—

совместными усилиями группы проанализировать ситуацию, возникающую

при конкретном положении дел и выработать практическое решение.

Выбор лучшего решения в контексте поставленной проблемы происходит

через анализ ситуации и оценку выработанных альтернатив.

Одни виды анализа представляют собой инструмент

исследования (например, причинный анализ, представляющий собой

вычленение в изучаемом объекте некоторых причин), другие виды

анализа тяготеют к объекту. Примером такого вида анализа является

анализ документов, его предметом выступает сам

документ.

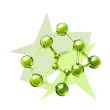

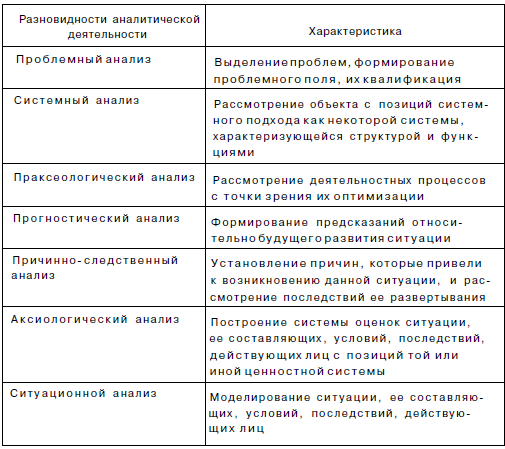

Кейс-стади относится ко второй категории анализа и предполагает использование разнообразных видов аналитической деятельности для осмысления ситуации (см. табл.).

Таким образом, анализ ситуации представляет собой совокупность перечисленных видов анализа.

Однако конкретный кейс может пр

жүктеу мүмкіндігіне ие боласыз

Бұл материал сайт қолданушысы жариялаған. Материалдың ішінде жазылған барлық ақпаратқа жауапкершілікті жариялаған қолданушы жауап береді. Ұстаз тілегі тек ақпаратты таратуға қолдау көрсетеді. Егер материал сіздің авторлық құқығыңызды бұзған болса немесе басқа да себептермен сайттан өшіру керек деп ойласаңыз осында жазыңыз

"Кейс стадии"

"Кейс стадии"

Капарова Балгын Орынбасаровна-учитель математики школа-гимназии №83

Активное обучение. Кейс –стади.

Актуальность

темы и постановка проблемы

исследования.

Перед отечественной высшей школой стоят сложнейшие задачи, которые

невозможно решить без качественных изменений подготовки

специалистов. Эти изменения, прежде всего, связаны с поиском

эффективных форм и методов обучения, позволяющих осуществлять

переход от объяснительно-иллюстративного к активному типу обучения,

основанному на поисково-творческой деятельности студентов. В этой

связи особое значение приобретают методы активного обучения и

адекватное их применение в образовательном процессе

современного вуза.

Проблема методов обучения всегда представляла интерес для педагогической науки и практики. К настоящему времени в педагогике накоплен определенный объем теоретических сведений, касающихся сущности понятия «методы обучения», классификации методов, их места в целостном педагогическом процессе, взаимосвязи методов с содержанием и организационными формами обучения.

В то же время

проблема комплексного использования методов активного обучения как

условия эффективной педагогической подготовки

студентов магистратуры остается недостаточно

исследованной. Так, до конца не осмыслена структурно-логическая

конструкция и функциональная направленность методов

активного обучения; не определены теоретические основы комплексного

их использования в подготовке магистров

как будущих преподавателей. Требует разработки и

теоретического обоснования технология выделения наиболее

эффективных методов активного обучения в организации учебной

деятельности студентов. Нуждается в экспериментальной проверке

влияние различных методов активного обучения на конечные результаты

педагогической подготовки студентов в магистратуре.

Анализ научной литературы и педагогической практики, изучение

требований социума к профессиональной подготовке

современных вузовских преподавателей свидетельствует о

накопившихся противоречиях между:

- возрастающими требованиями социума к личности современного вузовского педагога и сохраняющимся несовершенством его подготовки;

- экспоненциальным ростом научной информации и ограниченными временными возможностями студентов по их освоению;

- необходимостью усиления активности личности обучающегося в учебном процессе и реальным ее проявлением в обучении;

- необходимостью совершенствования вузовских форм и методов обучения и неготовностью многих вузовских преподавателей к применению методов активизации познавательной деятельности студентов;

- существующими традициями педагогической подготовки студентов в вузе и отсутствием модели комплексного использования методов активного обучения в такой подготовке студентов магистратуры и др.

Поиск путей преодоления названных противоречий, а также пробелы в научно-теоретической разработанности ряда вопросов, связанных с педагогической подготовкой студентов магистратуры, обусловили выбор темы исследования и определили его проблему: какова целесообразность комплексного использования методов активного обучения как ведущего условия эффективной педагогической подготовки студентов.

Решение данной проблемы составило цель исследования данной работы.

Объект исследования: методики активного обучения на примере case-study.

Предмет исследования: комплексное использование методов активного обучения как условие эффективной педагогической подготовки студентов.

Опорной

гипотезой будет следующее предположение:

комплексное использование методов активного обучения может стать

условием эффективной педагогической подготовки студента,

если:

- раскрыто содержание научных представлений о методах обучения и их соотношении с другими дидактическими категориями - «активность личности», «активизация обучения», «учебная деятельность», «педагогическая подготовка»;

- определена сущность методов активного обучения, а именно, технологии кейс-стади, установлены, конкретизированы и систематизированы их функции;

- выделены особенности организации процесса педагогической подготовки студентов на основе использования методов активного обучения (кейс-стади);

- установлены критерии и показатели эффективности комплексного использования методов активного обучения в педагогической подготовке студентов магистратуры.

Задачи исследования:

1. Раскрыть содержание научных представлений о методах обучения, установить их соотношение с другими дидактическими категориями - «активность личности», «активизация обучения», «учебная деятельность», «педагогическая подготовка».

2. Определить сущность методов активного обучения, метода кейс-стади, выделить, конкретизировать и систематизировать их функции в системе вузовской подготовки специалиста.

3. Выделить особенности организации процесса педагогической подготовки студентов на основе комплексного использования методов активного обучения.

Методологическую основу исследования

составили ведущие идеи философских учений о всеобщей связи и

взаимообусловленности явлений окружающей действительности; ведущей

роли деятельности в развитии личности; общенаучные принципы

объективности, детерминизма, комплексности; принцип взаимосвязи

теории и практики; теоретические положения о соотношении

стихийности и управляемости.

Кейс-стади – это один из методов ситуационного обучения. Что же

такое ситуационное обучение?

Сама технология анализа ситуаций для активного обучения в 1930-е

гг. в Гарвардской школе бизнеса (школа делового администрирования

Гарвардского университета, г. Бостон, США). Эта технология может

использоваться и самостоятельно, и как часть традиционных методов

обучения или деловых игр и

тренингов.

Специфика данной технологии заключается в том, что при проведении

занятия в виде ситуационного упражнения можно достичь

прогнозируемых результатов. Однако это удается, лишь осуществляя

взаимодействие с другими участниками, выполняя комплексные

взаимосвязанные, дополняющие вычисления, выслушивая различные точки

зрения и подходы и аргументируя собственную позицию. Именно работа

в группе по анализу ситуации позволяет обучаемым усвоить знания и

приобрести навыки и умения практически решать сложные задачи,

рассматривать разнообразные возможности и подходы к решению проблем

и адаптироваться к разным типам людей, участвующих в принятии

решений.

Включение обучаемых в активную деятельность позволяет развить

практические компетентности базовые умения, навыки и готовность к

действию.

Цели технологии анализа

ситуаций:

-

развитие навыков анализа и критического

мышления;

-

соединение теории и

практики;

-

представление примеров принимаемых решений и их

последствий;

-

демонстрация различных позиций и точек

зрения;

-

формирование навыков оценки альтернативных вариантов в условиях

неопределенности.

Помимо этих целей при применении анализа ситуаций формируются

следующие

метакомпетентности:

-

отрабатываются коммуникативные навыки: точно выражать свои мысли;

уметь слушать других; аргументированно высказывать точку зрения;

подбирать контраргументацию и

пр.;

-

развиваются презентационные умения и навыки по представлению

информации;

-

вырабатывается уверенность в себе и в своих

силах;

-

формируются устойчивые навыки рационального поведения в условиях

неполной информации при решении комплексных

проблем;

-

формируются интерактивные умения, позволяющие эффективно

взаимодействовать с партнерами и принимать коллективные

решения;

-

приобретаются экспертные умения и навыки, необходимые для оценки

деятельности персонала;

-

осуществляются самооценка и на ее основе самокоррекция

индивидуального стиля общения и

поведения;

-

осваиваются партнерские отношения и приобретаются навыки

сотрудничества;

-

учатся учиться — самостоятельно отыскивать необходимые знания для

решения ситуационной проблемы, усваивать алгоритмы управленческих

решений;

-

изменяется мотивация к обучению — студенты лучше посещают такого

рода занятия и, как правило, проявляют активность, немотивированную

включенность в деятельность и повышенный интерес к

ней.

Кроме того, в процессе работы над ситуациями у обучаемых

формируется конкурентоспособность, развивается персональная и

коллективная ответственность, шлифуются личные ценности и

установки, приобретаются навыки управления репутацией и

формирования позитивного

имиджа.

При активном ситуационном обучении

участникам анализа предъявляются факты, события, связанные с

некоторой ситуацией по ее состоянию на определенный момент времени

в конкретной социально-экономической системе.

Задача обучаемых — принять рациональное решение, действуя сначала

индивидуально, а затем в рамках коллективного обсуждения возможных

решений, т.е. в процессе интерактивного взаимодействия.

В учебной ситуационной задаче могут содержаться различные

предпосылки для анализа:

- оптимальное решение уже имеется у преподавателя,

участникам анализа остается самим найти его и обосновать, показать,

каким образом они его нашли (например, при расчетах) и как его

реализовать;

- обучаемый должен проанализировать готовый вариант

решения (ответа), предложенный автором-разработчиком ситуационной

задачи;

- предлагается несколько вариантов правомерных

решений;

- имеется многоальтернативное решение.

Преподаватель, ведущий занятие, ставит перед

обучаемыми разнообразные вопросы, которые позволяют выявить

специфические признаки проблемы, ее истоки, причинно-следственные

связи и свойства, развивают способность рассматривать проблему с

различных сторон и точек зрения и в разных аспектах:

управленческом, психологическом, юридическом, нравственном.

Решение задачи — специфическое достижение разума,

разум же — особый дар, которым наделен человек. Уже давно замечено,

что если проблема сформулирована, то она уже наполовину решена. Чем

внимательнее осуществлен анализ ситуации, тем успешнее будет

синтез. В соответствии с этим постулатом рассматриваемая технология

делает акцент на четкое фокусирование проблемы, на умение задать

все необходимые вопросы типа: «Почему?»

Ситуации бывают конкретные и базовые.

Конкретные ситуации возникают во всех сферах

формального и неформального взаимодействия. Под конкретной

ситуацией понимается реальное событие, происшедшее под влиянием

некоторых факторов (событий), частично известных и частично

неизвестных. В литературе под конкретной ситуацией иногда

понимается событие, явление, вступающее в конфликт с окружающей

средой: людьми, органами власти, экологией и т.п. Две конкретные

ситуации могут быть идентичными, подобными и полезными с точки

зрения возможности заимствования решений.

Базовой ситуацией называется обобщенное описание

совокупности подобных конкретных ситуаций, которые можно отнести к

одному классу.

В обучающей практике используются разнообразные виды

ситуаций.

Стандартная ситуация — в определенной мере типична,

часто повторяется при одних и тех же обстоятельствах; имеет одни и

те же источники, причины; может носить как отрицательный, так и

положительный характер.

Критическая ситуация — нетипична, как правило,

неожиданна, т.е. застигает врасплох, разрушает первоначальные

расчеты, планы; грозит нарушить установленные нормы, режимы,

системы правил, ценностей; может наносить материальный и моральный

ущерб, быть вредной для здоровья, экологии; требует немедленного и

радикального вмешательства, пересмотра критериев, положений,

нормативов.

Экстремальная ситуация (или чрезвычайное происшествие)

— уникальна, не имеет в прошлом аналогов; приводит к негативным, а

порой и разрушительным изменениям каких-либо объектов, процессов,

взглядов, отношений; влечет за собой материальные, физические и

нравственные потери; требует привлечения незапланированных и

непредусмотренных материальных и человеческих ресурсов; побуждает к

радикальным действиям, нетрадиционным решениям, обращению за

помощью, например: землетрясение, пожар, наводнение, буран,

извержение вулкана, сход лавины.

По характеру освещения, подачи материала могут быть

использованы ситуации-иллюстрации, ситуации-оценки и

ситуации-упражнения.

Ситуация-иллюстрация — это пример из практики (как

позитивный, так и негативный) и способ решения ситуации.

Ситуация-оценка представляет собой описание ситуации и возможное

решение в готовом виде: требуется только оценить, насколько оно

правомерно и эффективно. Ситуация-упражнение состоит в том, что

конкретный эпизод управленческой или социально-психологической

деятельности препарирован таким образом, чтобы его решение

требовало каких-либо стандартных действий, например: расчета

нормативов, заполнения таблиц, использования юридических документов

и т.д.

В литературе ситуации различают также и по другим

признакам: по степени обобщенности или по степени новизны

(известные, неизвестные (новые), стандартные и модифицируемые), по

частоте встречаемости и степени сложности поиска их решений

(проблемные и тривиальные) и др. Вместе с тем практика

свидетельствует, что вычленить ситуацию в чистом виде порой

невозможно. В любой из них могут присутствовать и некоторые

элементы ситуаций других типов. Вид применяемых в учебном процессе

ситуаций в каждом конкретном случае будет зависеть от специфики

изучаемого курса, контингента обучаемых, поставленной учебной цели,

учебного времени и опыта обучаемых.

Метод ситуационного анализа при умелом его

использовании и применении позволяет оптимально решить одновременно

три педагогические задачи:

1) подчинить учебный процесс управляющему воздействию

преподавателя;

2) обеспечить включение слушателей в активную учебную

работу — как подготовленных обучаемых, так и новичков;

3) наладить обратную связь, установить постоянный

контроль за качеством обучения и процессом усвоения знаний.

Для эффективного использования этой технологии

преподаватель должен заранее подготовить вопросы, которые он будет

задавать обучаемым в ходе анализа ситуации, а также перечень

основных направлений поиска решения.

Самый распространенный метод ситуационного

анализа — традиционный анализ конкретных ситуаций

(АКС).

Согласно Гарвардской технологии, это глубокое и детальное

исследование реальной или имитированной ситуации. Как писал

ЧжуанЦзы, «истина должна быть пережита, а не преподана».

Ситуация, как уже отмечалось, — это совокупность

взаимосвязанных факторов и явлений, характеризующая определенный

этап, период или событие практики и требующая от обучаемого

соответствующих оценок, решений, действий.

При работе с методом АКС формируются следующие

компетентности:

- развитие аналитического мышления, привитие

практических навыков работы с информацией — вычленение,

структурирование и ранжирование по значимости проблем;

- продвижение и развитие управленческой концепции,

выработка управленческих решений;

- освоение современных технологий принятия решений,

стимулирование инноваций, повышение мотивации на изучение

теории;

- расширение коммуникативной компетентности,

формирование способности выбора оптимальных вариантов эффективного

взаимодействия;

- разрушение стереотипов мышления, освобождение от

«рудиментов» авторитарного опыта;

- демократизация процесса обучения.

Анализ конкретных ситуаций, как правило, связан с

творческим подходом к разрешению практической ситуации. Задача

преподавателя — помочь найти и принять эффективное решение, исходя

из сложности анализируемой ситуации и имеющегося времени для ее

разрешения. Разновидностями метода АКС являются методы

ситуационного упражнения (или задачи), метод ситуационного анализа

(кейс-стади) и метод «инцидента».

Метод ситуационных

упражнений:

обучаемому предлагается текст с подробным

описанием сложившейся в организации ситуации или задача, требующая

решения, иногда в тексте описываются осуществленные менеджером

действия и требуется проанализировать их правомерность. Но чаще

всего обучаемый должен осуществить какие-либо процедуры, связанные

с аналитической деятельностью: систематизировать проблемы,

ранжировать их, произвести расчеты, осуществить сравнительные

действия и т.д. — и только затем принимать решение. Целями

применения СУ являются усвоение знаний и приобретение

профессиональных навыков и умений на основе деятельности в

условиях, приближенных к реальной практике.

В основе ситуационного упражнения также лежит

конкретная ситуация. Однако материал в ней подкреплен результатами

специальных исследований, формами статистической отчетности и

другой информацией. Кроме того, описание ситуации может содержать

факторы, которые на первый взгляд не имеют прямого отношения к

решению, но именно из них требуется выделить самые важные,

приоритетные для принятия решений.

Для СУ не является обязательным или непременным

наличие четко сформулированного вопроса. Поэтому наиболее трудным

этапом в решении СУ является определение главной задачи. СЗ может

не иметь однозначного решения. Ситуация, лежащая в основе задачи,

может предполагать множество решений, более или менее близких к

оптимальному. Многообразие вариантов возможных решений, принятых

обучаемыми, используется в дискуссии для анализа и оценки различных

подходов к решению. Встречаются СЗ, у которых вообще нет решения,

снимающего проблему, тогда решением считается установление

противоречий, определение направленности необходимых действий в

сложившейся обстановке.

Признаки ситуационной задачи, отличающей ее от

конкретной ситуации:

- более четкая постановка задачи как с качественной,

так и с количественной точки зрения, анализ реальных данных

конкретной организации при недостатке исходной информации для

имитации вероятностного характера деятельности;

- необходимость выполнить расчеты — экономические,

математические, технические и др.;

- представление результата решения в виде

количественных показателей, графиков, формул, графически

изображенных структур;

- многовариантность возможных решений.

При использовании метода ситуационных упражнений

больше внимания уделяется индивидуальному подходу к проблеме и ее

решению, чем групповому. Поэтому данный метод чаще используется при

освоении экономических, юридических, маркетинговых аспектов

менеджмента в рамках семинара или практического

занятия.

Другая

разновидность метода ситуационного анализа

— метод

ситуационного обучения

(кейс-стади) —

конструирование дизайнов единичных и множественных случаев.

В отличие от учебных задач в подобных ситуациях

отсутствует четко выраженный набор исходных данных, которые

необходимо использовать для получения единственно правильного

решения. Также в структуре кейс-стади отсутствует ряд вопросов, на

которые необходимо давать ответы. Вместо этого обучаемому следует

целиком осмыслить ситуацию, изложенную в кейсе, самому выявить

проблему и вопросы, требующие решения.

Метод используется для логического продолжения

лекционных занятий или даже «вкрапления» в них, поэтому ситуации

всегда находятся в рамках конкретной темы. Междисциплинарный

характер кейс-стади позволяет широко использовать эту технологию,

формируя у обучаемых самостоятельность и инициативность, умение

ориентироваться в широком круге вопросов, связанных с

профессиональной деятельностью.

Метод кейс-стади (кейс-метод, case-study) наиболее

широко используется в обучении экономике и бизнес-наукам за

рубежом. В современном образовании он впервые был применен в

Гарвардской бизнес-школе. В 1910 г. доктор Коуиленд стал применять

в дополнение к лекциям и семинарам новые технологии обучения,

предполагающие проведение обсуждений со студентами реальных

управленческих ситуаций. В учебные аудитории приглашались

руководители фирм и организаций, которые делились со студентами

некоторыми внутрифирменными проблемами, анализировали их,

разрабатывали рекомендации относительно их решения. В 1921 г. был

опубликован первый сборник кейсов по менеджменту. Декан Гарвардской

школы Уоллес Б.Донхэм, адвокат, обученный по кейс- методу, на себе

ощутивший его пользу и осознавший важность использования данного

метода в процессе обучения будущих менеджеров, предложил перевести

всю систему обучения в Гарвардской школе бизнеса на кейс-метод. В

настоящее время Гарвардская школа бизнеса сохраняет приоритетное

значение casestudies в обучении бизнесу, выделяя почти 90 %

учебного времени на разбор конкретных кейсов. С течением времени

кейс-метод стал использоваться в учебных бизнес-программах не

только США, но и других стран.

Интерес к этой технологии в российской системе

образования возник лишь в конце XX столетия, хотя метод разработан

еще в 1920-е гг. На конференции преподавателей экономических

дисциплин в совпартшколах, состоявшейся в 1926 г., рассматривались

вопросы применения в обучении различных методов и методик обучения,

в том числе метода проектов или метода казусов. В основе ситуации

лежит прецедент, или случай (case), специально разрабатываемый по

определенным правилам на основе фактического материала с целью

последующего разбора на учебных занятиях. По мнению одного из

участников конференции, очевидные преимущества данного метода

состоят в том, что работа над ситуацией вызывает сильную,

напряженную целевую устремленность, творческий стимул, материал не

нагромождается в беспорядке, а укладывается слоями в известной

последовательности, постоянно приобщая обучаемого к

самостоятельному и сознательному разрешению поставленной

задачи.

Метод кейс-стади относится к интенсивным технологиям

активного обучения, он является интерактивным, ориентированным на

сотрудничество и деловое партнерство, так как работа происходит в

группах. Его можно рассматривать как синергическую технологию, суть

которой заключается в подготовке процедур погружения группы в

ситуацию, в формировании эффектов умножения знания.

Метод кейс-стади имеет следующие признаки:

1) наличие модели социально-экономической системы,

состояние которой рассматривается в некоторый дискретный момент

времени, использование фактических организационных проблем;

2) возможное участие максимального количества людей в

их изучении, выяснении иных точек зрения, сравнении различных

взглядов и принятии коллективных решений;

3) минимальная степень зависимости обучаемых друг от

друга, наличие у каждого права на правильные и неправильные ответы,

взаимный обмен информацией;

4) многоальтернативность решений, принципиальное

отсутствие единственного решения;

5) наличие системы группового оценивания

деятельности;

6) организатор занятия проводит обучаемых через все

этапы сценария и исполняет функции эксперта, катализатора учебного

процесса и тренера.

В учебном процессе чаще всего используются следующие

разновидности ситуации:

-

известная — для ее разрешения имеются конкретные образцы; в этом случае метод разрешения ситуации стандартный;

-

подобная — в этом случае ее необходимо сравнить с другими подобными ситуациями, не всегда аналогичными, но в то же время имеющими единую основу, которую можно видоизменять, приблизив ее к рассматриваемой ситуации;

-

неизвестная или случайная ситуация, которая не встречалась в практической деятельности, и ее нельзя сравнить с каким-либо образцом даже с помощью определенной модификации, следовательно, необходимо найти новый, нетривиальный метод ее решения.

Метод

кейс-стади основан на следующих положениях.

1. Метод предназначен для обучения дисциплинам, истина в которых

плюралистична, т.е. нет однозначною ответа на поставленный вопрос.

При этом задачи преподавателя — активизировать обучаемых на поиск

различных истин и подходов и помочь им сориентироваться в

проблемном поле.

2. Акцент в обучения переносится с овладения готовым знанием на его

выработку, на сотворчество обучаемого и преподавателя. Отсюда

принципиальное отличие данного метода от традиционных методик —

демократия в процессе получения знания, т. е. равноправие всех со

всеми и с преподавателем в процессе обсуждения проблемы.

3. Результатами применения кейс-стади помимо знаний

являются навыки профессиональной деятельности, а также развитие

системы ценностей, профессиональных позиций, жизненных установок,

своеобразного мироощущения и

миропреобразования.

В методе

кейс-стадиглавным

действующим лицом является

обучаемый.

Участники занятия оказываются вовлеченными в обсуждение реальной

ситуации и поэтому проявляют активную

позицию. Цель

методики кейс-стади

—

совместными усилиями группы проанализировать ситуацию, возникающую

при конкретном положении дел и выработать практическое решение.

Выбор лучшего решения в контексте поставленной проблемы происходит

через анализ ситуации и оценку выработанных альтернатив.

Одни виды анализа представляют собой инструмент

исследования (например, причинный анализ, представляющий собой

вычленение в изучаемом объекте некоторых причин), другие виды

анализа тяготеют к объекту. Примером такого вида анализа является

анализ документов, его предметом выступает сам

документ.

Кейс-стади относится ко второй категории анализа и предполагает использование разнообразных видов аналитической деятельности для осмысления ситуации (см. табл.).

Таким образом, анализ ситуации представляет собой совокупность перечисленных видов анализа.

Однако конкретный кейс может пр

шағым қалдыра аласыз